Die Kunst des Atmens

Mit dem Wort „Schwimmbad“ verbinde ich im Allgemeinen Kindergeschrei, Gedränge im Becken und herumwuselnde Menschen. Das ist nicht unbedingt meine Lieblings- Atmosphäre, um Sport zu treiben. Aber, da ich mir vorgenommen habe, ab sofort öfter schwimmen zu gehen und für meine Jahreskarte und die der Kinder schlappe 300 Euro abgelegt habe, muss ich da jetzt durch. Schuld daran ist meine kleine Auszeit, meine drei Sommer-Wochen im Kurhaus in Bad Schallerbach. In diesem tollen modernen Haus ist das Schwimmbad eine Liftfahrt entfernt und außer meinem Zimmerschlüssel und einem Handtuch musste ich nichts mitnehmen. Praktisch, wenn man eben nur ein paar Runden schwimmen möchte.

Zurück im echten Leben ist dieser Sport schon etwas aufwendiger. Zumindest für alle Menschen, die nicht neben einem öffentlichen Bad wohnen. Aber ich musste, ich wollte fit werden. Hier war ich also, im Schwimmbad, alleine und bereit ein paar Runden „richtig“ zu schwimmen. Kein Getratsche, kein Geplantsche, keine Kinder, die mich zur Rutsche zerrten. Ich warf mich ins Schwimmoutfit, setzte meine neue sportliche Badehaube auf, die ich extra bestellt hatte und meine Schwimmbrille. Dann suchte ich nach einer freien Bahn. Ich fand eine auf der linken Seite des 25 Meter Beckens, eigentlich mehrere Bahnen, die jemand durch eine dicke Plastikkette von den anderen Schwimmern abgetrennt hatte. Auf diese Seite des Beckens hatte sich lediglich ein Pärchen verirrt. Vielleicht widerrechtlich, vielleicht waren die Bahnen für die Schwimmschule reserviert. Ich zuckte mit den Schultern und kletterte ins Wasser.

Und dann passierte das, was immer passiert, wenn ich innerlich nicht im Zen bin: ich kriege unter Wasser keine Luft. Besser gesagt, ich habe das Gefühl die Luft geht mir aus. Ich bin eine dieser Schwimmbrillen-Schwimmerinnen, deren Kopf unter Wasser ist und nur kurz zum Luftholen an die Oberfläche kommt. Bin ich nicht in meiner Mitte, schiebe ich unter Wasser Panik. Verstärkt wird dieser Zustand, wenn mich andere Schwimmer dabei beobachten. Nein, ich bin nicht paranoide. Ich entdecke diese Beobachter in jedem Sportbecken. Meistens handelt es sich dabei um Frauen, die langsam nebeneinander schwimmen und tratschen wollen. Aber auch die mit Schwimmbrillen trainierenden Menschen gehören dazu.

Heute wurde ich von besagtem Pärchen beobachtet. Es war nicht ganz klar, was sie eigentlich in diesem Becken machten. Die Hälfte der Zeit lungerten sie irgendwo mitten im Wasser herum, oder hingen ewig am Beckenrand ab. Dann wieder sah es so aus, als würde der Mann eine Länge schwimmen und seine Partnerin daneben herdümpelnd. In jedem Fall hatten sie außer einander nur mich und achteten peinlich genau darauf, wo ich mich befand. Ich glaube sie wollten nicht zur selben Zeit am selben Ende ankommen.

Das stresste mich. Meine Freundin, die ihr Leben lang in einem Schwimmverein trainiert hatte, besaß die Fähigkeit ihre Mitmenschen auszublenden. Leider fehlt mir diese Begabung. Anstatt „nichts“ zu sehen, sehe ich „alles“. Das hängt wahrscheinlich mit meinem Beruf als Schriftstellerin zusammen.

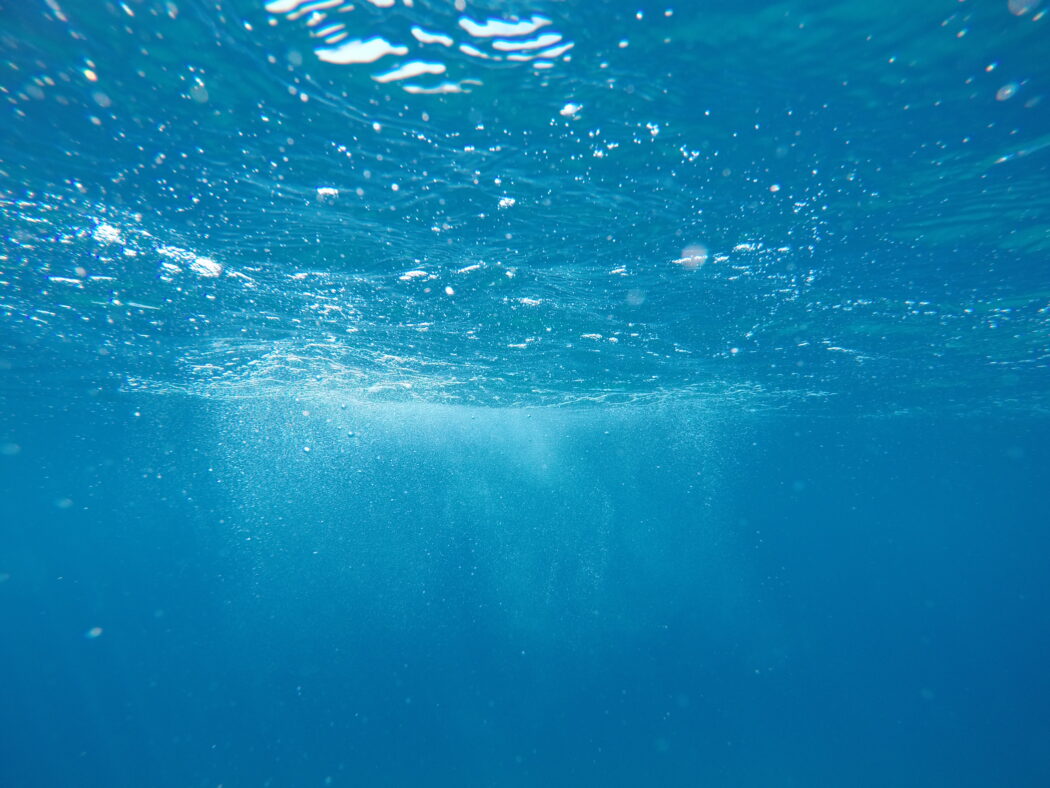

Irgendwann wurde es mir zu blöd. Ich hielt an und senkte den Kopf, nahm einen tiefen Atemzug, atmete aus und wieder ein. Ich konzentrierte mich nur auf mich und dann ließ ich mich langsam ins Wasser gleiten. Unter Wasser ist es still. Alle Geräusche werden von der Oberfläche aufgehalten. Es ist einsam, am Grund eines Beckens, einsam und friedlich. An stressigen Tagen wünsche ich mir jedes Mal Kiemen, um eine Weile länger unter Wasser auszuhalten. Am unteren Drittel des Beckens fielen die Sonnenstrahlen durch die Wasseroberfläche und bis auf den Grund hinab. Ich tauchte zwischen ihnen durch. Ich hatte mich beruhigt. Es gab nur mehr mich und das Wasser, meinen Atem und die Bewegung. Irgendwann im Laufe des Nachmittags war das Pärchen verschwunden, dafür tanzte eine Frau wild durch die Wellen. Ich schenkte ihr einen Blick und beschloss das Leben zu nehmen wie es kommt. Atme aus, atme ein und tauche ab.